Als Axel Spickenheuer und Dr. Lars Bittrich versuchten, ihre Forschungsergebnisse zur Herstellung neuer Leichtbau-Verbundwerkstoffe mit einem Stickverfahren in die Praxis umzusetzen, drohte das Vorhaben an der vorgegebenen Software zu scheitern. Zu kompliziert, zu träge, zu unflexibel … Doch davon ließen sich die zwei Wissenschaftler nicht entmutigen. Denn was lag näher, als nach den eigenen Vorstellungen und Zielen eine eigene Software zu entwickeln, die dann 100%ig auf ihr Vorhaben passt? Gesagt, getan. Bald zeigte sich, dass auch Kollegen und andere Institute an der Software interessiert waren. Als Spin-off des Leibniz-Instituts für Polymerforschung Dresden (IPF), wagten sie die Ausgründung Complex Fibre Structures (CFS).

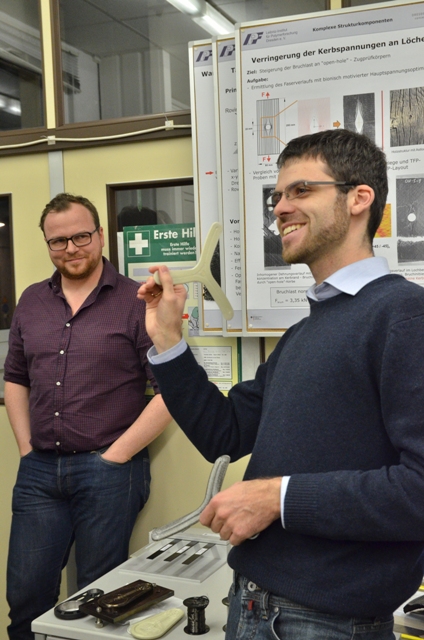

Zum letzten Gründertreff luden uns die beiden Geschäftsführer in ihr Labor ein und berichteten anschaulich über ihre Forschungsarbeiten, vom Unterschied von Theorie und Praxis sowie ihren Gründungserfahrungen…

Wie aus Forschern …

Axel Spickenheuer, der auf Luft und Raumfahrttechnik spezialisierte Maschinenbauer arbeitet seit 2005 als Mitarbeiter am IPF. Hier leitet er ein Forschungsprojekt, bei dem ein Verfahren im Vordergrund steht, das auch Nicht-Forschern bekannt sein dürfte: das Sticken. Altmodisches Sticken als innovative Geschäftsidee? – Nicht ganz. Das Sticken ist in diesem Fall eher Mittel zum Zweck. Durch ein spezielles Stickverfahren werden Carbonfasern auf einem Grundmaterial fixiert und anschließend mit Kunstharz getränkt. So können die Forscher Verbundstücke herstellen, die steifer und um ein Vielfaches leichter sind als andere Materialien, die derzeit beispielsweise im Automobilbau oder in der Luftfahrt genutzt werden. In der Fachsprache nennt sich das dann „Preform-Herstellung mittels Tailored Fiber Placement-Technologie“.

Aus einem völlig anderen Bereich kommt Dr. Lars Bittrich. Er hat im Fach „Theoretische Physik“ promoviert und sich auf Industrie- und Softwareentwicklung spezialisiert. Damit war das Gründerteam komplett und trotz oder sogar wegen der unterschiedlichen Fachrichtungen ergänzen sie sich gegenseitig sehr gut. Axel Spickenheuer wollte die Theorie aus der Forschung endlich in die Praxis umzusetzen. Dafür fehlte ihm jedoch das nötige Know-How im Bereich der Industrie- und Softwareentwicklung. Lars Bittrich suchte eine Möglichkeit, die theoretischen Konzepte aus seinem Studium in die Praxis zu überführen. Wichtig war ihm, dass er am Ende der Produktion “etwas zum Anfassen“ haben kann, „…denn das hatte ich vorher noch nie“, schmunzelte er.

… Unternehmer werden

Das Gründerteam hatte sich also gefunden und gründete im Juli 2013 im Nebenerwerb die „Complex Fibre Structures GmbH“. Obwohl jeder einen fest zugeteilten Aufgabenbereich hat, legten sie von Anfang an sehr viel Wert auf Teamwork. Axel Spickenheuer meinte: „Es ist gut, dass Lars die Programmierung für die Software übernimmt. Sonst würden wir da wahrscheinlich gar nicht vorankommen.“ Lars Bittrich wiederum schätzt seinen Kollegen als Netzwerker und erzählte: „Wie oft ich in der Zeit schon von Axel den Satz ‚Ich kenn’ da jemanden, der…‘ gehört habe, weiß ich nicht mehr.“ Lars Bittrich bringt es auf den Punkt, warum die Konstellation aus Physik und Maschinenbau so gut funktioniert: Axel Spickenheuer versteht, was das Problem ist und was geändert werden muss und er selbst findet meistens die richtige Lösung dafür.

Vor allem in den Bereichen Recht, Steuern oder Übersetzung geben die Gründer den Tipp, sich professionelle Unterstützung zu suchen, um die organisatorischen, vertraglichen und behördlichen Aufgaben zu meistern. Welche Versicherungen benötigen wir wirklich? Wie muss ein Business-Plan aussehen? – Über all diese Fragen hatten sie sich zu Beginn wenig Gedanken gemacht.

Bereits in der Entwicklungsphase stellten sie ihre neue, einfachere Software auf Tagungen vor, über die der Stickmaschinen-Hersteller „Tajima“ auf CFS aufmerksam wurde. Der Konzern möchte die Software in Zukunft weltweit vertreiben, um so auch neue Kunden für seine eigenen Stickmaschinen zu gewinnen. Damit kam „dann einfach alles zum Laufen.“ Dieser Satz aus Lars’ Bittrichs Mund klang fast ein wenig so, als ob er es selbst noch nicht glauben kann, dass am Ende alles so schnell und einfach lief.

Die Ausgründung gelang allerdings nur durch die aktive Unterstützung des IPF. In beiderseitigem Einvernehmen entschieden sich die Gründer, die Software nicht schützen zu lassen, da die Offenlegung des Quellcodes immer ein Risiko mit sich bringt. Die Rechte an der Software liegen beim Leibniz Institut, da die beiden Gründer sie ursprünglich im Rahmen ihrer Tätigkeit am Institut entwickelt haben. Damit die beiden die Software dennoch vertreiben können, schlossen sie mit dem Institut einen Lizenzvertrag, der ihnen das alleinige kommerzielle Verwertungsrecht einräumt.

Der Spagat zwischen Teilzeitausgründung und Forschung

Trotz der Unternehmensgründung arbeiten Lars Bittrich und Axel Spickenheuer nur 10 Stunden pro Woche für CFS. Die restliche Arbeitszeit ihrer 40-Stunden-Woche verbringen sie weiterhin mit der Forschung für das IPF. Mittlerweile kommen sie mit dieser Zeiteinteilung sehr gut klar. Beide sind gleichermaßen ausgelastet und der Anfangsstress mit Überstunden hat sich normalisiert. Gerade die Komplexität aus Forschungsprojekt und Firma ist jedoch vielleicht das, was die Ausgründung so erfolgreich macht. Auch wenn die Gründer versuchen, diese beiden Bereiche möglichst gut zu trennen, werden sie doch immer mit neuen Ideen, Vorschlägen und Anregungen konfrontiert, die sie in ihre Gründung einbeziehen können.

Die Ausgründung sehen die beiden Wissenschaftler als Backup an. Als mittlerweile etabliertes Unternehmen wollen sie sich eher weiterentwickeln, anstatt zu expandieren. Sie möchten ihre Forschung und die Funktionen der Software weiter ausbauen.

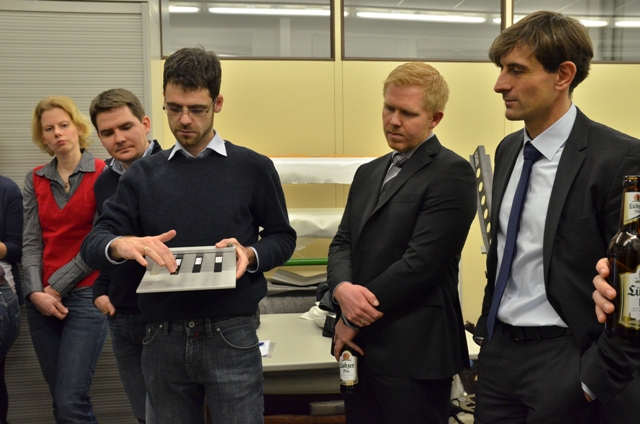

Zum Abschluss des Gründertreffs zeigte Lars Bittrich noch einen Bumerang, der für die „Lange Nacht der Wissenschaften“ mithilfe des Stickverfahrens produziert wurde. Seine abschließenden Worte zeigen, wie groß der Unterschied zwischen Theorie und Praxis sein kann: „Theoretisch kann ich erklären, warum ein Bumerang immer wieder zurückkommt, in der Praxis jedoch klappt es vielleicht einmal von zehn Mal.“

* Fotos: dresden|exists, Kathrin Tittel